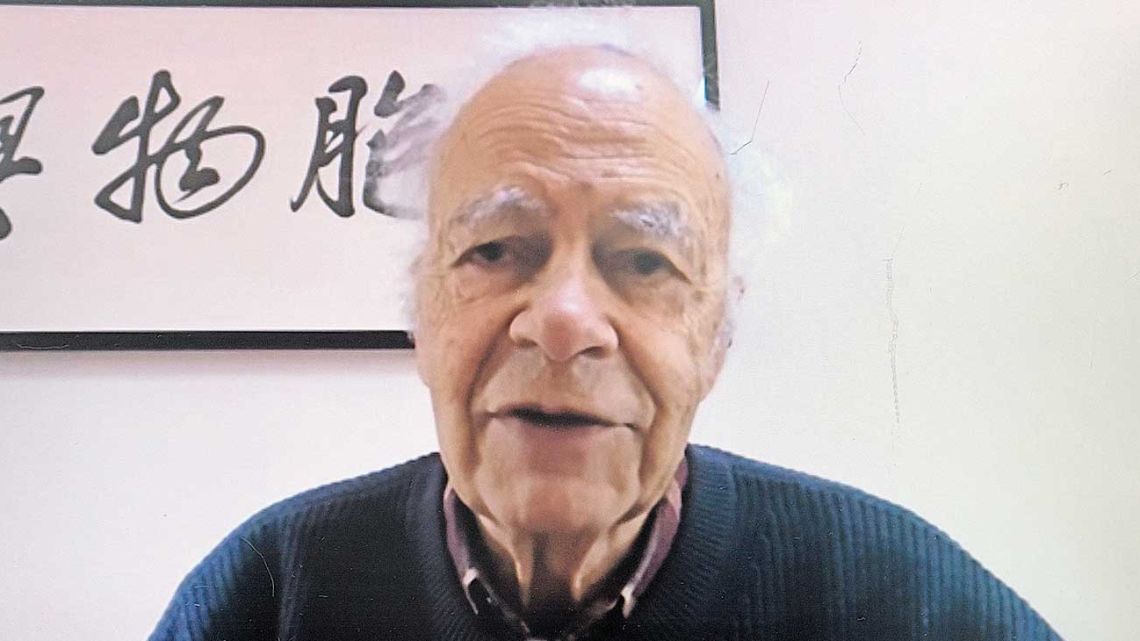

Peter Singer: “Si permitir la venta de órganos salva vidas, es algo que debemos considerar”

—Su filosofía parte de una premisa radical: la ética no es un discurso especulativo, sino una práctica racional que debe orientar nuestras acciones. ¿Cómo evalúa hoy la capacidad de la filosofía moral para intervenir en un mundo atravesado por la polarización, la desinformación y la indiferencia moral?

—Desde luego es muy difícil que la filosofía moral tenga un impacto, dado el nivel de polarización política que vemos hoy en el mundo. La filosofía moral debe influir más en los individuos que en los políticos, y con suerte los individuos pueden actuar independientemente de la situación política en la que nos encontremos. Por ejemplo, en Estados Unidos, la administración Trump recortó considerablemente la ayuda de Usaid. Aunque Usaid destinaba una proporción muy baja de su ingreso nacional bruto a la ayuda exterior, aun era una suma muy significativa debido al tamaño de la economía estadounidense. No creo que la filosofía moral haya tenido impacto en quienes formaban parte de esa administración respecto de la ayuda internacional y del hecho de que estaban salvando vidas de personas que ahora están en peligro; algunas vidas ya se han perdido debido a esos recortes. Pero los individuos pueden contribuir y marcar la diferencia, y creo que ese es uno de los efectos de pensar en ética: que las personas son más propensas a ayudar a quienes están en mucha mayor necesidad que ellos mismos. Así que todavía puede tener un impacto, aunque no lo tenga en la política en este contexto de extrema polarización.

—Usted ha defendido durante décadas el utilitarismo de las preferencias. ¿En qué medida sigue siendo un marco suficiente para abordar los dilemas éticos del presente, donde las consecuencias son cada vez más complejas y globales?

Esto no les gusta a los autoritarios

El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.

—El utilitarismo sostiene que debemos analizar las consecuencias de nuestras acciones, ya que son ellas las que determinan si dichas acciones son correctas o incorrectas. Por supuesto, siempre ha sido complejo estimar esas consecuencias, pero debemos preguntarnos: ¿cuál es la alternativa? Actuar sin considerar el impacto de nuestras acciones no parece un camino adecuado. Tampoco podemos actuar en la ignorancia sin siquiera intentar evaluar esas consecuencias. Podríamos seguir reglas generales, pero eso implicaría asumir que dichas reglas producirán los mejores resultados, algo que puede ser incluso más difícil que evaluar caso por caso. Por eso sigo considerando que el utilitarismo es el enfoque adecuado: nos permite pensar en cómo reducir el sufrimiento de las personas y también de los animales no humanos. Se trata de un objetivo crucial: aumentar el bienestar de todos los seres sintientes, humanos y animales, y actuar con responsabilidad sobre la base de ese principio.

“Es muy difícil que la filosofía moral tenga un impacto, dada la polarización política”

—¿Hasta qué punto el cálculo racional del bienestar puede reemplazar, o complementar, a las intuiciones morales y los vínculos emocionales, que también guían nuestras decisiones?

—El cálculo racional de las consecuencias puede modificar nuestras respuestas emocionales, puede ayudarnos a reconocer que a veces nuestras respuestas emocionales no son justificables y a actuar de otro modo. Hay muchos casos en los que hemos hecho eso en el pasado, en los que, por ejemplo, podemos haber tenido lazos emocionales más fuertes con aquellos que son como nosotros en términos de su raza o su etnia, pero reconocemos que ese no es el criterio correcto para decidir a quién favorecer y a quién desfavorecer en nuestros juicios. Trabajamos con eso, lo superamos en la medida en que lo teníamos, e intentamos ser más imparciales con todos los seres humanos. No hay duda de que podemos modificar esas respuestas emocionales, podemos juzgarlas y, aunque ciertamente nunca las haremos desaparecer, y no creo que debamos hacerlas desaparecer, son una parte importante de la forma en que vivimos y de lo que contribuye a nuestra felicidad, podemos hacer que sus consecuencias sean un poco más justas, un poco más imparciales, y, en general, más beneficiosas aplicando nuestra razón y pensamiento a nuestra forma de actuar.

—¿Cómo interpreta la tensión entre ética universal y diversidad cultural? ¿Existen principios morales que puedan sostenerse más allá del relativismo?

—No soy relativista en ética. Es muy difícil ser relativista en ética y decir simplemente que todos los puntos de vista éticos son igualmente buenos cuando vemos que ha habido sociedades que han tenido puntos de vista racistas, homofóbicos, que han oprimido la posición de la mujer. Deberíamos rechazar la idea de que toda ética es relativa. Eso no significa que no debamos respetar las culturas, las diferencias culturales. La cultura es importante para la gente, pero no debemos asumir que siempre es malo desafiar puntos de vista culturales. Si lo hiciéramos, no cuestionaríamos nuestros propios puntos de vista culturales, no seríamos reformadores morales, y hemos tenido muchas reformas morales en los últimos dos siglos, y seguramente no queremos volver atrás. Hemos actuado contra el racismo, contra la homofobia, contra la idea de oprimir a las mujeres e impedirles tener oportunidades en la vida. Incluso, en algunos casos, por supuesto, hay culturas que han realizado mutilación genital a las mujeres. Rechazamos esas ideas. Así que no creo que podamos ser relativistas. Tenemos que defender principios éticos más universales. Y, de hecho, muchas culturas proponen éticas que aceptan ideas universales. No creo que podamos decir simplemente que la cultura es la fuente de autoridad en moralidad. Debemos dar puntos de vista más imparciales y racionales.

“El cálculo racional de las consecuencias puede modificar nuestras respuestas emocionales”

—No es nuestro caso, pero algunos críticos lo acusan de llevar la coherencia ética hasta el extremo de lo inhumano. ¿La razón moral puede o debe tener límites?

—Ciertamente no creo que seguir un razonamiento moral implique ser inhumano. Pero al decir “inhumano”, me refiero en general: no creo que la moralidad pueda llevarnos a una posición que diga que no importa si los seres humanos sufren, por ejemplo. Eso me parece fundamentalmente erróneo. Así que no estoy del todo seguro de cuál es la objeción a la que te refieres. Creo que debemos razonar de manera coherente. Si somos incoherentes, no podemos realmente decidir cuál de dos puntos de vista contradictorios sostener. Si tenemos dos ideas que se contradicen entre sí, debemos intentar ser más consistentes en nuestro pensamiento ético. Y no veo cómo eso podría conducir a la inhumanidad. Creo que, por el contrario, llevará a una mayor preocupación por todos los seres sintientes.

—¿Qué implica hoy, en términos filosóficos, llevar una “vida ética” en sociedades regidas por el consumo, la velocidad y la saturación informativa?

—Recibimos una enorme cantidad de información y debemos filtrarla. Tenemos que intentar distinguir cuál es precisa y cuál es más relevante para guiar nuestras acciones. Vivir una vida ética requiere enfocarnos en información que sea a la vez verdadera e importante. Y cuando hacemos eso, y comprendemos las muchas formas en que hoy existe sufrimiento prevenible e innecesario en el mundo, una vida ética debería consistir en actuar contra ello, en tratar de reducir ese sufrimiento, no solo el que nosotros mismos podríamos causar, sino también aquel que resulta de diversas circunstancias, como las sequías que arruinan cosechas y dejan a la gente con hambre. Si tenemos la oportunidad de ayudar a esas personas y reducir su sufrimiento, deberíamos hacerlo. No creo que la sobrecarga de información deba impedirnos hacerlo; al contrario, nos brinda ese conocimiento. Solo tenemos que reconocer que se trata de una oportunidad que podemos aprovechar, algo importante. Debemos elegir, entre todas las posibles, las acciones más significativas que podamos realizar.

—Si tuviera que sintetizar su posición, ¿cuál sería la función más urgente de la ética en el siglo XXI?

—La función más urgente de la ética es garantizar que dejemos el planeta en condiciones adecuadas y habitables para las generaciones futuras. Y la mayor amenaza que actualmente pone en riesgo esa posibilidad es el cambio climático. Considero que la ética nos muestra que este es un problema real, un problema que estamos causando: las actividades humanas están contribuyendo al calentamiento del planeta y a la desestabilización del clima. Es algo sobre lo que todos debemos actuar, y ningún país debería excluirse o negar que sus acciones contribuyen al cambio climático. Debemos trabajar juntos para dejar el planeta en condiciones habitables para nuestros hijos y nietos.

“No creo que podamos decir simplemente que la cultura es la fuente de autoridad en moralidad”

—Profesor, la última vez que lo entrevisté fue en abril de 2020, en plena pandemia, cuando el utilitarismo parecía una guía para acciones orientadas a la salud pública, ¿qué conocimiento nos aporta la pandemia cinco años después?

—Aprendimos de la pandemia que debemos actuar colectivamente y que ciertas restricciones a las libertades individuales son necesarias y deseables para evitar un gran número de muertes. Eso está justificado. En las primeras etapas de la pandemia, cuando no teníamos vacunas y sabíamos muy poco sobre cómo se propagaba el virus del covid-19, considero que los confinamientos fueron justificados. También aprendimos, sin embargo, que no podemos estar completamente seguros de nuestro conocimiento en situaciones así, y que debemos actuar con cautela. Tal vez se cometieron errores respecto a cuándo y cómo se aplicaron los confinamientos, o sobre los efectos que tuvieron en los niños, cuya educación se vio interrumpida. Sin duda, muchas decisiones tomadas por los líderes políticos fueron razonables en su momento, dadas las circunstancias. Pero con la perspectiva del tiempo podemos decir: quizás podríamos haberlo hecho mejor, si hubiéramos sabido más. Por supuesto, no lo sabíamos. Por eso creo que cierta modestia en nuestra confianza frente a situaciones nuevas es deseable. Pero cuando debemos tomar decisiones importantes en condiciones de incertidumbre, es inevitable cometer errores. Debemos reconocerlos, mantener discusiones abiertas y permitir que los científicos expresen sus puntos de vista libremente, incluso si contradicen las políticas vigentes. Solo así podremos ajustar nuestras decisiones tan pronto como contemos con información y conocimiento suficientes para hacerlo.

—En su obra usted sostiene que, a pesar de los horrores del pasado, la humanidad ha avanzado en términos de progreso moral, ampliando el círculo de consideración ética. Sin embargo, los últimos años parecen haber puesto esa idea a prueba: la pandemia, la guerra en Ucrania, la devastación en Gaza, los conflictos bélicos invisibilizados en África, la expansión de discursos de odio en redes sociales y el ascenso de movimientos de extrema derecha en distintas regiones, el aumento del racismo, la antiinmigración, etc. ¿Cree que seguimos avanzando moralmente como especie, o que estamos viviendo una regresión ética? ¿Qué tipo de indicadores o señales observa hoy para pensar el estado real del progreso moral?

—Has destacado muchos de los aspectos negativos actuales, y no niego que sean muy graves y desafortunados. Pero nunca sostuve que el progreso moral avanzara siempre de forma constante. Es más bien como el mercado de valores: la tendencia general es ascendente, pero con caídas y crisis. Ahora estamos en una de esas caídas, sobre todo si se compara con las últimas décadas del siglo XX, cuando había una gran esperanza de una era más pacífica: la Guerra Fría había terminado, se esperaba la expansión de la democracia y la reducción de las guerras. Lamentablemente, eso no ocurrió, y tampoco hemos avanzado lo suficiente frente al cambio climático, como mencioné antes. Sin embargo, hay indicadores científicos que muestran progreso en áreas importantes. Una estadística que me gusta citar es que desde 1990 la población mundial creció de unos 5.300 millones a más de 8.000 millones, pero el número de niños que mueren antes de los cinco años se redujo a la mitad en cifras absolutas. Esto se debe a una mejor atención médica, vacunación y prevención de muertes por diarrea causada por la falta de saneamiento o agua potable. Otro signo positivo es que más que nunca, las personas saben leer y escribir: el 87% de la población mundial. Además, el número de personas en pobreza extrema, según el Banco Mundial, está por debajo del 10% de la población mundial, probablemente la cifra más baja desde que nuestra especie se separó de otras. Así que, aunque los hechos negativos que mencionas son reales y graves, no debemos centrarnos solo en ellos. También hay que reconocer los avances, que sin duda existen.

“Debemos elegir, entre todas las posibles, las acciones más significativas que podamos realizar”

—Figuras como Donald Trump promueven una visión nacionalista que cuestiona la cooperación global, reducen el financiamiento de programas humanitarios, denigran el rol de organismos como la ONU y retira nuevamente a Estados Unidos de la OMS y del Acuerdo de París. ¿Cómo interpreta usted el sentido moral de este tipo de políticas? ¿Cree que expresan un retroceso ético en la idea de responsabilidad global o, más bien, una crisis más profunda del orden moral internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial?

—Ciertamente deploro profundamente la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París. Puede ser el hecho negativo más trascendental que hemos visto hasta ahora proveniente de la administración Trump, aunque no niego que haya muchos otros. Ya mencioné también los recortes drásticos a la ayuda exterior estadounidense, que son otro gran retroceso, y los signos preocupantes de autoritarismo: el debate actual sobre si el presidente puede usar legalmente la Guardia Nacional en ciudades del país me parece un movimiento muy peligroso. Dicho esto, el balance aún no está completo, lo sabremos mejor en los próximos años. Me alienta, en parte, ver que Trump parece dispuesto a desempeñar un papel mediador en los dos conflictos que mencionaste. En este momento, la guerra en Gaza tiene mayor protagonismo porque existen negociaciones que, creo, solo son posibles gracias a la presión que Trump ha ejercido sobre Netanyahu y el gobierno israelí para poner fin a los bombardeos en Gaza y detener los ataques a zonas residenciales. Eso es una señal esperanzadora: al menos deplora que se mate a civiles inocentes. De modo similar, en Ucrania parece haber perdido la paciencia con Putin por continuar los ataques con misiles y drones sobre áreas civiles. Confío en que finalmente pueda alcanzarse una solución razonable y pacífica, aunque será necesario que Ucrania negocie desde una posición de cierta fuerza. Por eso creo que es importante seguir suministrándole armas. En conjunto, considero que la salida del Acuerdo de París y la negativa a reconocer el cambio climático como un problema grave probablemente pesan más que los aspectos positivos mencionados. Pero veremos qué sucede en los próximos años. No pierdo del todo la esperanza de que aún puedan surgir resultados positivos de esta administración estadounidense.

o como el presidente Milei coloca a Roca como gran héroe y constructor de la Nación, no son

inocentes, intentan quitar de la escena a millones de personas”

—La libertad de expresión es un principio central de las sociedades democráticas, pero en los últimos años hemos visto cómo algunos sectores la invocan para justificar discursos de odio, desinformación o ataques morales bajo el argumento de la “libre opinión”. Desde su perspectiva ética, ¿existe un uso inmoral de la libertad de expresión? ¿Hasta qué punto este derecho fundamental puede convertirse en una coartada para degradar el debate público o erosionar la empatía moral, santificando la idea de libertad por encima del respeto y la verdad?

—Ciertamente es posible que existan usos inmorales de la libertad de expresión. Hay muchos de ellos. La libertad de expresión puede usarse para engañar a la gente, para difundir información falsa y para incitar al odio. Pero decir que algunos usos de la libertad de expresión son inmorales no significa necesariamente que esos usos deban ser ilegales o castigados. Son límites distintos que debemos establecer. Soy un firme defensor del valor de la libertad de expresión, en línea con las ideas de John Stuart Mill en el siglo XIX, en su famosa obra Sobre la libertad. Mill sostenía que restringir la libertad de expresión es asumir esencialmente que somos infalibles, y obviamente no lo somos. Debemos permitir que nuestras opiniones sean cuestionadas. Tal como mencioné al hablar sobre la pandemia, debemos permitir que se cuestionen las políticas oficiales, ya que muchas cosas que se daban por correctas han resultado ser falsas. Deploro la práctica de cancelar a personas o silenciar a oradores simplemente porque a otros no les agradan sus ideas o creen que podrían ofender a alguien. Mill también argumentaba que si comenzamos a prohibir la libertad de expresión porque ofende a algunos, no habría prácticamente ningún límite a las prohibiciones, ya que todo lo que decimos ofenderá a alguien. Por ejemplo, aceptar que las personas puedan expresar su orientación sexual, sea hacia alguien del sexo opuesto o del mismo sexo, ya ofende a quienes consideran inmorales las relaciones entre personas del mismo sexo. Por tanto, la ofensa no es un motivo suficiente para prohibir la libertad de expresión. Incitar al odio es distinto. Los intentos deliberados de provocar odio, ya sea por motivos raciales, religiosos, de orientación sexual u otros, constituyen otra cuestión. Distinguiría el discurso que busca presentar información o argumentos, aunque sean incorrectos o falsos, del discurso que apela a las emociones para fomentar el odio e incluso la violencia, especialmente contra personas oprimidas o marginadas. En este último caso, me parece razonable que la ley intervenga. Con esa única restricción, abogaría por mantener en la mayor medida posible la libertad de expresión y de pensamiento.

“Debemos trabajar juntos para dejar el planeta en condiciones habitables para nuestros hijos y nietos”

—A lo largo de las últimas décadas, el feminismo ha impulsado avances significativos en los derechos de las mujeres, desde la igualdad legal hasta la autonomía sobre sus cuerpos y decisiones. Desde su perspectiva ética y moral, ¿cómo evalúa estos avances? ¿Percibe señales de retroceso en los derechos de las mujeres en la actualidad, y qué factores cree que están poniendo en tensión estos logros?

—Hemos logrado un gran progreso en los derechos de las mujeres. Por cierto, esto también fue defendido por John Stuart Mill en el siglo XIX en su libro La sujeción de las mujeres. No creo que ese progreso vaya a revertirse, al menos no en los países más avanzados y progresistas. Incluso en otros países, creo que se sigue avanzando. Obviamente, existen algunas tradiciones religiosas en las que las mujeres tienen un estatus inferior, lo cual deploramos, y con razón, y debemos tratar de limitarlo en la medida de lo posible. Aunque, claramente, a veces eso resulta difícil. Todo lo que podemos hacer es mostrar los beneficios de brindar a las mujeres las máximas oportunidades de educación, trabajo y autonomía para dirigir sus propios asuntos. No tengo una estrategia particular para acelerar más ese progreso del que ya estamos logrando. Sé que hay movimientos que buscan retroceder en ese sentido, pero creo que podemos continuar avanzando.

—En sus trabajos sobre bioética usted redefine el valor moral de la vida en función de la conciencia y la capacidad de sufrir. ¿Qué resistencias culturales o religiosas persisten frente a esta redefinición?

—Al extender nuestra preocupación por el sufrimiento a los animales no humanos, estoy desafiando una práctica ampliamente aceptada en casi todo el mundo: criar animales para consumo, especialmente en la era moderna de granjas industriales que les impiden satisfacer necesidades básicas. Por ejemplo, formar parte de un grupo social limitado donde puedan conocer a otros miembros como individuos. Meter 20 mil pollos en un mismo galpón hace esto imposible y genera estrés en las aves. Cuando se hacina y confina a los animales, no se les permite moverse libremente, a veces se los mantiene en jaulas donde ni siquiera pueden girar o dar un paso, se les inflige sufrimiento para producir carne o huevos al menor costo posible. Esto representa la mayor fuente de sufrimiento infligido por humanos a los animales no humanos, y necesita cambiar. Sin embargo, la gente sigue queriendo consumir productos animales y comprarlos al precio más bajo. Se ha avanzado en algunos países, especialmente en la Unión Europea, que ha limitado las peores formas de confinamiento, y algunos estados de Estados Unidos, como California, han mejorado la situación. Pero muchos países aún no lo han hecho, por lo que sigue siendo un problema difícil. Es fundamental seguir trabajando y tratar de informar a la gente sobre cómo viven realmente los animales cuyos productos consumen. Muchas personas aún no lo saben, pero si lo descubren, espero que cambien y dejen de comprar productos de estas grandes fábricas que producen animales sin preocuparse por su bienestar. El progreso no ha sido tan rápido como me hubiera gustado, pero creo que aún podemos avanzar más.

“Los confinamientos fueron justificados ante la falta de vacunas y conocimiento sobre el virus”

—En el debate sobre el aborto, usted desplaza la discusión desde la “sacralidad de la vida” hacia la noción de intereses y sufrimiento. ¿Cómo dialoga esta perspectiva con las tradiciones jurídicas y morales dominantes?

—Ha habido mucho progreso en las leyes sobre el aborto en muchas partes del mundo, y estas representan un alejamiento de la idea de la santidad de toda vida humana, al menos de la santidad de la vida humana desde la concepción. Es cierto que desde la concepción existe una vida humana, es decir, un ser biológicamente humano, concebido por padres humanos, que está vivo. Es razonable decir que, en cierto sentido, la vida biológica comienza en la concepción. Sin embargo, no hay conciencia; la conciencia surge muy tarde en el embarazo, y la gran mayoría de los abortos se realizan antes de que el feto sea consciente. Creo que reconocer este hecho, y en cierta medida los derechos de las mujeres sobre su propio cuerpo y la decisión de dar o no a luz, ha llevado a avances en leyes más liberales sobre el aborto, que hoy son mucho más amplias que cuando comencé a hablar de este tema en la década de 1970.

—Las técnicas de reproducción asistida y la selección de embriones introducen un poder humano sobre la vida antes inimaginable. ¿Qué tipo de criterios éticos deberían guiar esas decisiones?

—Las decisiones relacionadas con los embriones, especialmente aquellos que probablemente serán implantados en el útero de una mujer para convertirse en niños, deben guiarse por el mejor interés del niño y, en cierta medida, quizás por el interés de la sociedad, aunque creo que el niño y los padres son lo realmente dominante aquí. Nos enfrentamos a cuestiones éticas relativamente nuevas y significativas que aún no han recibido mucha atención. Una de ellas es, obviamente, la selección genética de embriones in vitro antes de la implantación, para producir embriones que, primero, tengan la menor probabilidad de padecer una enfermedad o anomalía genética grave, pero eventualmente también se considerarán cualidades positivas en esos embriones. Algunos padres querrían seleccionar la inteligencia, para aumentar las posibilidades de que sus hijos asistan a la universidad y tengan éxito académico o en otras áreas de la vida, y creo que eso podría ser algo que eventualmente aceptemos. No lo veo como algo negativo; pienso que podría tener buenas consecuencias para los niños y, quizás, también para la sociedad.

—La eutanasia y el suicidio asistido siguen generando controversia. ¿Por qué cree que el derecho a morir dignamente encuentra tanta resistencia incluso en sociedades laicas?

—Creo en el derecho a morir con dignidad y a elegir cuándo uno ha tenido suficiente sufrimiento, especialmente en el caso de personas con enfermedades terminales que probablemente no vivirán más de unos meses o, como mucho, un año. Creo que estamos aceptando cada vez más ese derecho. Le hablo desde Australia, y casi todas las jurisdicciones del país, con una sola excepción, reconocen el derecho a la muerte asistida voluntaria. Muchos otros países, incluidos algunos históricamente católicos como España, también han aceptado ese derecho, al igual que varios estados de Estados Unidos y Canadá, y numerosos países europeos. Estamos avanzando, y parece que el Reino Unido también aprobará legislación sobre la muerte asistida voluntaria, lo cual resulta llamativo, dado que siendo un país relativamente secular, aún no la había legalizado. Todo indica que pronto se unirá al grupo de países donde esto es legal. Aún hay sociedades donde sorprende que no se haya adoptado, como algunos países escandinavos. Y en América Latina, todavía no está muy extendida: sé que Colombia permite la muerte asistida, pero creo que puede ser el único caso en la región. Pienso que este derecho seguirá expandiéndose. Cuando empecé a reflexionar sobre este tema en las décadas de 1970 y 1980, no era legal en ningún lugar del mundo, y hoy ya lo es en un número considerable de países. Por eso creo que veremos una creciente aceptación del derecho a morir por decisión de adultos competentes, especialmente aquellos que se encuentran en situación terminal.

—Usted ha reflexionado sobre las implicaciones éticas de traer nuevas vidas al mundo, considerando tanto el sufrimiento humano como el impacto sobre otros seres y el planeta. ¿Cómo evalúa hoy la posición natalista frente a la responsabilidad moral de tener hijos, y qué criterios éticos deberían guiar a las personas en decisiones sobre reproducción en un mundo con limitaciones ecológicas y desigualdad social?

—He cambiado mi forma de pensar en los últimos años respecto a la presión poblacional y las posturas natalistas. Antes creía que la población estaba creciendo rápidamente y que alcanzaría los límites de sostenibilidad en este planeta. Sin embargo, cifras más recientes muestran que las tasas de fertilidad están disminuyendo en muchos países, y la única región que ahora tiene un crecimiento poblacional realmente rápido es África subsahariana. Incluso allí, hay algunos indicios de que la población está comenzando a disminuir. Sigo defendiendo que toda mujer debe tener acceso a anticonceptivos modernos y poder decidir cuántos hijos tener. Esto es importante, especialmente en África subsahariana, donde no siempre ocurre así. Al mismo tiempo, al observar algunas caídas de fertilidad en ciertos países, incluyendo naciones europeas y países de Asia, Corea es un ejemplo de un país con fertilidad muy baja que ahora se preocupa seriamente por la despoblación, se observan señales similares en China, Taiwán y otros países asiáticos. El crecimiento poblacional en América Latina también está disminuyendo. Creo que, aunque ciertamente necesitamos reducir la presión sobre el medio ambiente, preservar áreas naturales y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ya no desaliento a las personas en países con baja fertilidad de tener hijos; más bien lo contrario. Me alarma particularmente que muchas personas que tienen buenas vidas y oportunidades de criar hijos en una sociedad donde probablemente sus hijos también tendrían buenas vidas y contribuirían al mundo, no tengan hijos o solo tengan uno. No me gustaría ver un mundo en el que las personas que se preocupan por el medio ambiente y el futuro del planeta decidan no tener hijos, porque entonces la población futura estaría compuesta por hijos de personas que no piensan en el futuro ni se preocupan por el medio ambiente, y eso, a mi juicio, no es una receta para un mundo mejor a largo plazo.

“Las negociaciones de paz en Gaza solo son posibles gracias a la presión de Trump sobre Netanyahu”

—Desde la perspectiva de su ética utilitarista, muchas normas sociales y legales prohíben el incesto entre hermanos. Éticamente hablando, ¿cree que este tipo de relaciones es inherentemente inmoral, o su juicio dependería de factores como el consentimiento, el daño potencial y las consecuencias? ¿Qué criterios considera relevantes para evaluar este tipo de dilemas íntimos y controvertidos?

—Como consecuencialista, me concentro en las consecuencias de los actos, y eso también se aplicaría al incesto. No estoy diciendo que sea inherentemente malo, pero el incesto entre padres e hijos o el que involucra a menores es, obviamente, muy probable que tenga consecuencias muy negativas para la persona más joven involucrada. Es completamente adecuado decir que el consentimiento probablemente no se da libremente, y eso debería seguir siendo un delito. Pero la categoría del incesto también incluye, por ejemplo, el incesto entre hermanos adultos, y eso plantea la pregunta: ¿debería ser un delito si son adultos que consienten la actividad sexual entre ellos? ¿Hay realmente algo tan malo en eso? Sé que casi todo el mundo dirá: “¡qué asco!”, básicamente. No les gusta, y puedo entender esa reacción. Puede ser una respuesta evolucionada que tenemos porque las relaciones incestuosas podrían llevar a hijos con más anomalías, pero, por supuesto, esa es una respuesta evolucionada que se desarrolló en una época en la que no teníamos anticoncepción eficaz. Entonces, ¿hay algo de malo en que hermanos adultos tengan relaciones sexuales con anticoncepción efectiva? De hecho, ese es un experimento que realizó hace algunos años un profesor de psicología llamado Jonathan Haidt, y la gente generalmente dijo que estaba mal, pero no pudieron dar razones muy plausibles de por qué era incorrecto. Por lo tanto, no sé si eso debería ser un delito, aunque también es una actividad rara. No estoy en absoluto buscando fomentar esa conducta; simplemente es una cuestión interesante sobre los límites de la ley penal respecto a los actos consensuados y la interferencia en las decisiones privadas de adultos que consienten.

—La venta de órganos es un tema controvertido que enfrenta consideraciones sobre autonomía individual, justicia social y explotación de los más vulnerables. Desde su perspectiva utilitarista, ¿cree que permitir la venta de órganos podría ser moralmente justificable bajo ciertos controles, o considera que los riesgos de coerción y desigualdad lo hacen éticamente problemático? ¿Qué principios deberían guiar la regulación de esta práctica si se quisiera reducir el sufrimiento y maximizar el bienestar?

—Al plantear la cuestión sobre la posible venta de órganos, debemos situarla en un contexto en el que, en la mayoría de los países desarrollados, hay un gran número de personas en listas de espera para órganos, particularmente para un riñón, y obtener uno puede salvar vidas. Las personas en estas listas están muriendo porque no reciben un riñón, y quienes no mueren deben someterse a diálisis, lo que restringe severamente su calidad de vida. Por lo tanto, quienes dicen que vender órganos es incorrecto deben equilibrar eso con el hecho de que prohibir la venta de órganos está causando que personas mueran cuando de otro modo podrían vivir y tener vidas plenas. Así que existe un argumento sólido para decir que si permitir la venta de órganos salva vidas, eso es algo que deberíamos considerar. En contra de eso, hemos tenido situaciones en las que órganos han sido comprados, particularmente por personas en países ricos a personas en situaciones de bajos ingresos, donde no hubo un consentimiento completamente libre y las personas tal vez estaban mal informadas sobre las consecuencias de donar un órgano. Pero creo que al menos podemos imaginar un sistema en el que las personas estén adecuadamente informadas, sean justamente recompensadas por su órgano y esto marque una gran diferencia para ellas. Y, por supuesto, debemos tener en cuenta que se puede vivir muy bien con un solo riñón, y las probabilidades de morir por tener solo un riñón se estiman en solo una de cada 4 mil. Así que no descartaría pagar por riñones en general. Creo que existen circunstancias posibles en las que eso podría ser algo positivo. Mientras tanto, también abogo por otras formas de obtener más riñones. Existe un sistema llamado Global Kidney Exchange, mediante el cual personas en países de bajos ingresos que no pueden costear un trasplante pueden unirse a un grupo de donantes y recibir un trasplante gracias a que su pareja, que quizá no es compatible con ellos, dona a otra persona. Es un intercambio, no una explotación. Eso es algo que me gustaría ver más difundido y desarrollado.

“El confinamiento extremo de animales es causa sufrimiento para abaratar carne y huevos”

—Su libro “Liberación animal”, publicado originalmente en 1975 y reeditado en 2023, se considera un texto fundacional del movimiento moderno por los derechos de los animales. ¿Qué reflexiones hace hoy sobre la evolución del reconocimiento de la conciencia y el sufrimiento animal desde su primera publicación? ¿Qué lo motivó a volver a editar el libro casi cinco décadas después, y qué mensaje renovado espera transmitir a los lectores contemporáneos?

—Este año se cumple el 50º aniversario de la publicación de Liberación animal, y creo que hemos logrado algunos avances, y quería dejar constancia de ese progreso. Esa fue una de las razones para publicar una nueva versión completamente actualizada en 2023. También, por supuesto, las cosas han cambiado, algunas para mejor, otras para peor, en términos de ganadería industrial. Desafortunadamente, el número de animales en granjas industriales ahora es mayor que en 1975, y quiero alertar a la gente sobre esa situación. Además, con la sección del libro sobre la investigación con animales, los experimentos que aparecían en la primera edición ahora están completamente desactualizados, pero es importante que la gente entienda que todavía se realizan investigaciones dolorosas que infligen un gran sufrimiento a los animales, y no solo por razones médicas importantes, sino a veces simplemente para probar productos que de ninguna manera van a salvar la vida de alguien o prevenir que sufra una enfermedad. No quería que el libro se convirtiera simplemente en un volumen histórico. Quería que fuera relevante para la gente hoy, y con suerte para los próximos veinte o treinta años, y por eso me complació poder publicar Animal Liberation Now, la edición completamente actualizada y revisada de Liberación animal.

—La inteligencia artificial y la robótica plantean la posibilidad de entidades no humanas con conciencia o intereses. ¿Qué estatuto moral podrían llegar a tener? Si una máquina pudiera sufrir, ¿tendríamos deberes hacia ella del mismo modo que hacia un ser humano o un animal?

—El sufrimiento es algo malo dondequiera que ocurra. Es malo si lo padece un ser humano, si lo sufre un animal, y también lo sería si lo experimentara una máquina, porque eso significaría que esa máquina es consciente, capaz de sentir dolor y de sufrir, y deberíamos intentar evitarlo o reducirlo tanto como sea posible. No creo que ninguna forma de inteligencia artificial existente hoy en el mundo sea consciente o capaz de sufrir, pero no descarto la posibilidad de que algún día la haya. No pienso que haya algo único en ser un organismo biológicamente evolucionado que implique que solo estos puedan ser conscientes, mientras que combinaciones muy complejas de células de silicio, por ejemplo, no podrían serlo. Estoy abierto a la posibilidad de que sí lo sean, y si lo fueran, tendrían un estatus moral proporcional a su nivel de conciencia. Ese estatus podría ser similar al que creo que deberían tener los animales, mucho mayor al que se les otorga actualmente, tal vez comparable al que damos a los animales de compañía, como perros y gatos, aunque lamentablemente no a otros. En resumen, el estatus moral de las máquinas o inteligencias artificiales debería corresponder al grado de conciencia que demuestren tener, siempre que tengamos pruebas claras de que son seres conscientes.

Producción: Sol Bacigalupo.