“Milei promueve un nivel de odio complicado para la Argentina”: Daniel Matamala advierte sobre el deterioro democrático

Daniel Matamala (Valdivia, Chile, 1978) es uno de los periodistas más influyentes de su país. Conductor en Chilevisión, columnista en La Tercera y autor de una serie de libros sobre poder, desigualdad y comunicación política, lleva más de dos décadas cubriendo la vida pública latinoamericana desde el terreno: villas, barrios sitiados por la violencia, protestas, pasillos de poder y fronteras donde la democracia empieza a resquebrajarse. Ese trabajo lo convirtió en una voz clave para interpretar la deriva autoritaria que atraviesa buena parte del continente.

De visita en Buenos Aires para presentar Cómo destruir una democracia (Editorial Planeta), Matamala recibió a PERFIL en el hall del hotel del microcentro porteño donde se alojaba. Acababa de llegar de una gira de prensa por la región y, mientras compartíamos un agua sin gas, resumió el corazón del proyecto: “Este libro quiere que el lector se meta en la vida de las personas que viven estos procesos. Solo así podemos entender por qué ocurren las cosas”.

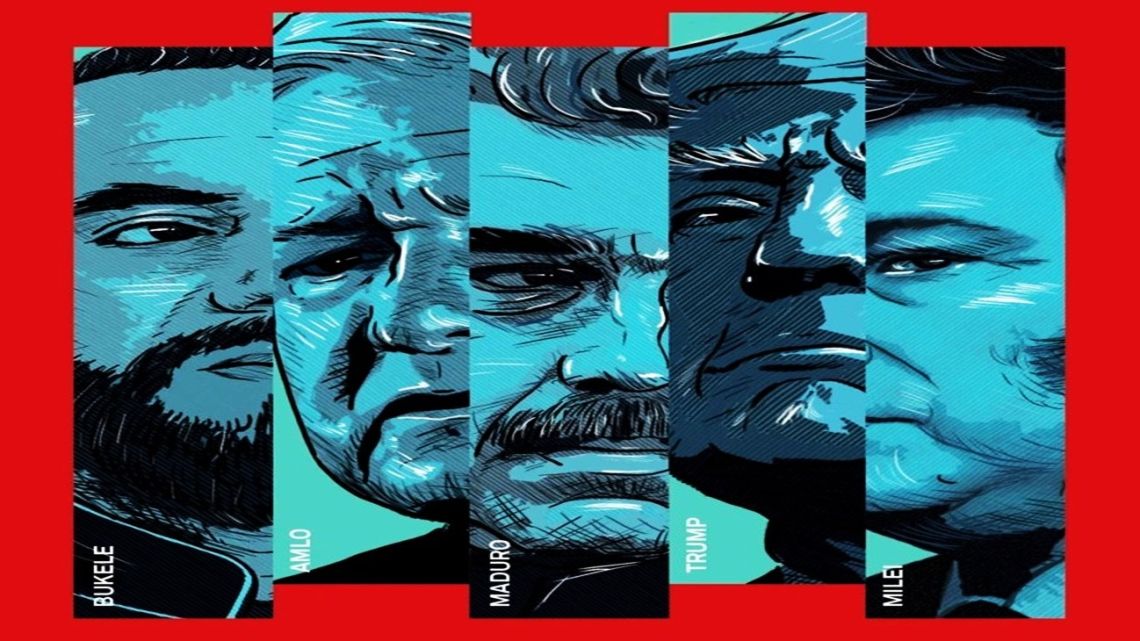

Ese viaje —dice— no es una metáfora. El libro recorre México, Argentina, Estados Unidos, El Salvador y Venezuela para seguir de cerca la deriva de Andrés Manuel López Obrador, Javier Milei, Donald Trump, Nayib Bukele y Nicolás Maduro. “Es un libro muy en terreno. Los protagonistas son las personas que viven en esos países. La idea es que el lector sienta que está en una protesta en Caracas o en una villa en San Salvador; que pueda meterse en la vida y empatizar con quienes enfrentan estos procesos”, explica Matamala.

Esto no les gusta a los autoritarios

El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.

La apuesta es clara: comprender el avance de estos liderazgos iliberales no desde el discurso de los presidentes, sino desde la experiencia concreta de quienes los votan, los padecen o depositan en ellos su última esperanza. Cómo destruir una democracia es, ante todo, un libro de frontera. Matamala viaja a colonias controladas por maras en El Salvador, villas en Buenos Aires, suburbios de Ciudad de México y protestas en Caracas. Habla con votantes reales para entenderlos. “Para comprender por qué estos líderes resultan atractivos, dice, hay que caminar donde ellos viven”.

En un momento en que la región oscila entre crisis económicas, inseguridad y desconfianza hacia la política, Matamala rastrea los patrones que comparten los líderes que, desde dentro de las instituciones, comienzan a vaciarlas. Ese es el núcleo del libro: mostrar que las derivas autocráticas no irrumpen de un día para otro, sino que avanzan en silencio, paso a paso, aprovechando los vacíos de representación y el cansancio social ante democracias que ya no parecen responder a las urgencias de sus ciudadanos.

El origen del libro ocurre en San Salvador, en una pequeña colonia de casas bajas, Matamala se sorprende al ver un retrato gigante de Nayib Bukele sobre la pared de un almacén. El dueño habla del presidente salvadoreño como un «enviado divino», una devoción que —confiesa el autor— había escuchado casi idéntica una década antes en Caracas, cuando un vecino describía a Hugo Chávez como «salvador de los pobres». Esa devoción lo llevó a formular la pregunta central del libro: ¿por qué líderes tan distintos producen efectos tan parecidos?

La respuesta se repite en todos los casos: un relato que divide a la sociedad entre un “pueblo virtuoso” y una “élite corrupta”, la idea de que las instituciones democráticas son un estorbo y un liderazgo que exige poderes excepcionales para “proteger” a la ciudadanía. Ese andamiaje discursivo, advierte, es el primer ladrillo de procesos que luego resultan difíciles de revertir.

La erosión desde adentro: señales tempranas

Matamala subraya un punto que recorre el libro como una advertencia: las nuevas derivas autoritarias no nacen de golpes militares ni de tanques en la calle, sino de un proceso gradual. El primer síntoma es discursivo: la deshumanización del adversario. Ya no hay opositores, sino enemigos. Ese lenguaje, que tensa el tejido social hasta volverlo frágil, prepara el terreno para la segunda etapa: el pedido de más poder, “solo por un rato”, “solo por esta emergencia”, “solo para resolver este problema”.

“Cuando un líder te convence de que el otro no es simplemente alguien que piensa distinto, sino una amenaza para la nación —explica—, el campo queda listo para justificar cualquier atropello.

La pendiente, dice Matamala, siempre funciona igual. Se restringen derechos, se acotan las garantías individuales, se gobierna por decreto, se intimida a jueces, se criminaliza la protesta. Nada sucede de un día para otro; todo se acumula en capas casi imperceptibles hasta que un país descubre que ya no puede retroceder.

La alerta sobre Milei: “Argentina todavía está a tiempo”

En esa cartografía del riesgo, Matamala ubica a Javier Milei en un punto intermedio, pero particularmente inestable. Argentina, señala, “sigue siendo una democracia”, con instituciones capaces de reaccionar, una prensa activa y una sociedad civil que históricamente defendió sus derechos. Pero al mismo tiempo, advierte que lo extremo del discurso presidencial y la promoción del odio desde el propio poder colocan al país en “una situación muy complicada”.

Para el autor, la vulnerabilidad argentina no se explica solo por lo que Milei dice, sino por el terreno social sobre el que ese discurso aterriza. La inflación desordena la vida cotidiana y genera una necesidad urgente de certezas. “En ese contexto, argumenta, la gente está dispuesta a aceptar casi cualquier cosa con tal de recuperar un mínimo de estabilidad”. Ese clima emocional es el caldo de cultivo ideal para liderazgos que ofrecen soluciones rápidas y poder concentrado.

El riesgo, dice, es que la búsqueda de estabilidad termine normalizando la degradación del diálogo democrático: el insulto como método político, la estigmatización del disenso, la deshumanización del adversario y la idea de que quien critica es un “enemigo interno”. Su advertencia es directa: ninguna institucionalidad es invencible. Estados Unidos, con más de dos siglos de tradición constitucional, ya mostró cómo un líder polarizante puede llevar al país a una crisis democrática profunda. “Si pudo pasar ahí, puede pasar en cualquier lado”, resume.

Bukele, propaganda y la política del espectáculo

Uno de los capítulos más llamativos es el dedicado a Bukele. Hijo de un destacado publicista, el presidente salvadoreño domina el ciclo informativo con precisión quirúrgica: la cárcel modelo repleta de «pandilleros» tatuados, los videos coreografiados, los tours para influencers, etcétera. “Él logra que veamos exactamente lo que él quiere que veamos”, explica Matamala. El libro contrasta esa puesta en escena con decenas de cárceles invisibles, detenidos sin cargos y un sistema judicial sin contrapesos. Para el autor, Bukele es el ejemplo perfecto del autoritarismo de época: popular, tecnológico y profundamente eficaz en la construcción de un relato único.

El libro también interpela a los medios de comunicación tradicionales. Todos estos líderes, recuerda Matamala, alcanzaron notoriedad gracias a la televisión antes de dominar las redes sociales. El caso de Milei —convertido primero en un personaje televisivo, luego en fenómeno digital y finalmente en presidente— aparece como uno de los ejemplos más claros de cómo la industria del rating puede convertirse en incubadora de liderazgos disruptivos que, ya en el poder, dirigen sus ataques contra la prensa.

Cómo destruir una democracia deja una pregunta inevitable: si ya conocemos cómo empiezan estos procesos y cómo suelen terminar, ¿qué hacemos para evitarlo? Para Matamala, ninguna sociedad está inmunizada contra el autoritarismo, pero también hay ejemplos que demuestran que la pendiente puede frenarse. Brasil —recuerda— logró contener a un liderazgo dispuesto a forzar los límites, con una Justicia que actuó y un sistema político que no dejó pasar el intento de ruptura. Una advertencia incómoda para un continente que, según el autor, todavía está a tiempo de reaccionar.

DCQ