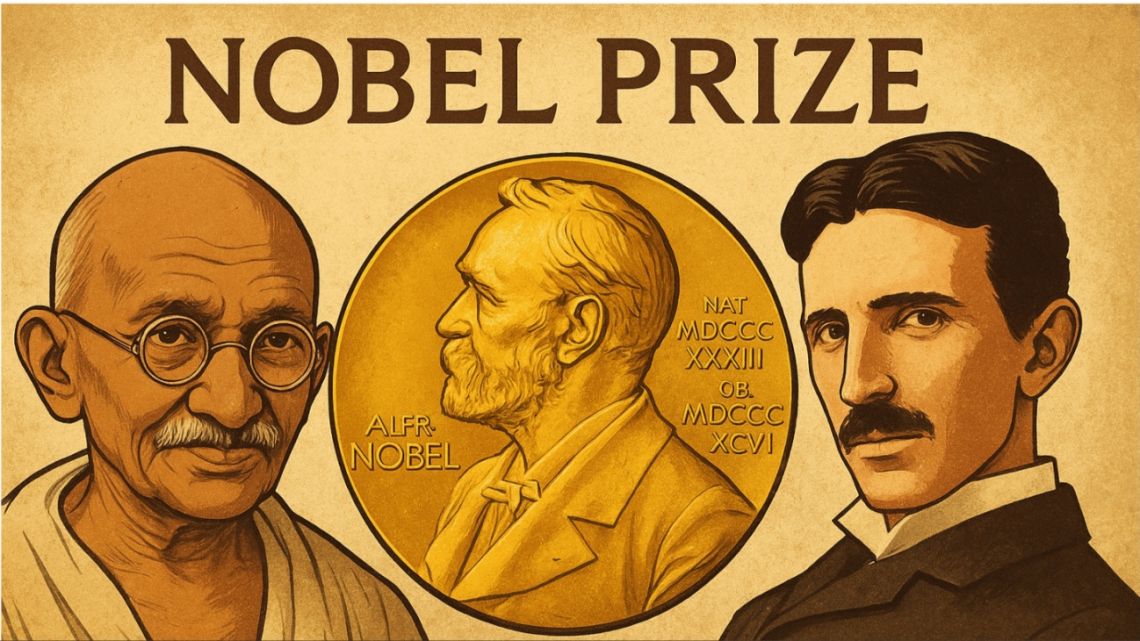

Los fantasmas del Nobel: los grandes genios que no recibieron el Premio

A pocos días de los anuncios de los Premios Nobel 2025 —con especulaciones crecientes sobre que Donald Trump podría recibir el de la Paz por sus mediaciones en Oriente Medio y Ucrania—, surge una ironía histórica inevitable: el expresidente estadounidense podría unirse a un panteón que excluyó sistemáticamente a iconos de la humanidad como Mahatma Gandhi o Lise Meitner. Estos «fantasmas del Nobel», nominados repetidamente pero ignorados por sesgos, muertes intempestivas o dinámicas institucionales, ilustran las grietas en un galardón que Alfred Nobel ideó como faro de excelencia.

Mahatma Gandhi: víctima de la tradición eurocéntrica

Mahatma Gandhi (1869-1948), el líder indio cuya filosofía de la resistencia pacífica inspiró movimientos globales desde Martin Luther King hasta Nelson Mandela, representa el snub más emblemático en la categoría de Paz. Nominado cinco veces —en 1937, 1938, 1939, 1947 y, póstumamente, en 1948—, Gandhi fue excluido por una combinación de prejuicios culturales y rigidez protocolaria.

Según el informe oficial del Comité Nobel noruego, publicado en nobelprize.org, su enfoque «no encajaba en las categorías tradicionales» del premio, que hasta 1960 favoreció casi exclusivamente a europeos y estadounidenses. El asesor del comité, Jacob S. Worm-Müller, argumentó en 1937 que la lucha de Gandhi en Sudáfrica beneficiaba solo a indios, ignorando a los negros, revelando un sesgo colonial.

Esto no les gusta a los autoritarios

El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.

En 1947, el comité dudó por su rol en el conflicto Indo-Pakistán, percibiéndolo como «parcial» pese a su defensa de la no violencia. El golpe final llegó el 30 de enero de 1948: Gandhi fue asesinado dos días antes del cierre de nominaciones para ese año. Aunque el comité recibió seis cartas en su favor —incluidas de laureados como Emily Greene Balch—, optó por no otorgar premio alguno, citando «ausencia de candidatos vivos idóneos».

Día Internacional del Café: cuáles son los más saludables y cuántas tazas conviene tomar al día

Este vacío fue interpretado como un tributo implícito, pero algunos historiadores lo ven como cobardía: sin tradición de premios póstumos, y temiendo violar el testamento de Nobel, el comité evitó la controversia. El Dalai Lama, al recibir el suyo en 1989, lo dedicó en parte a Gandhi, llamándolo «fundador de la no violencia moderna».

Lise Meitner: la física judía silenciada por el nazismo y el sexismo

En el ámbito científico, pocos casos igualan la injusticia sufrida por Lise Meitner (1878-1968), la austríaca judía cofundadora de la fisión nuclear. Colaboradora de Otto Hahn durante tres décadas, Meitner desarrolló la teoría que explicó la división del átomo de uranio en 1938, mientras Hahn realizaba experimentos.

Exiliada en Suecia por la persecución nazi —Hahn ni la mencionó en su paper por temor a represalias—, Meitner interpretó los datos vía correspondencia, acuñando el término «fisión». Sin embargo, en 1944, Hahn sólo recibió el Nobel de Química «por el descubrimiento de la fisión de núcleos pesados».

El New York Times reveló en 2023, vía cartas traducidas, que su identidad judía y género la marginaron: el comité químico, incapaz de evaluar trabajo interdisciplinario (física-teoría), subestimó su rol. Nominada 48 veces (19 en Química, 30 en Física), Meitner fue ignorada por sesgos antisemitas y sexistas; historiadores como Ruth Lewin Sime culpan a la estructura del comité, que priorizó a Hahn por su «publicación formal».

Feriados de octubre 2025: fin de semana largo y días no laborables restantes en el calendario

El medio estadounidense The Conversation lo llamó en 2024 «el peor ejemplo de racismo y sexismo nobeliano», ya que su trabajo habilitó la bomba atómica y la energía nuclear. Meitner rechazó el apodo de «madre de la bomba», pero su legado —el elemento 109, meitnerio— perdura. En 2025, con Nobeles en Física por avances cuánticos, su ausencia subraya cómo el premio ha tardado en reconocer a mujeres y minorías.

León Tolstoy: un gigante literario penalizado por sus ideas radicales

León Tolstoy (1828-1910), autor de Guerra y Paz y Anna Karenina —obras que Virginia Woolf llamó «las más grandes novelas»—, fue nominado anualmente para el Nobel de Literatura de 1902 a 1906, pero nunca premiado. El secretario permanente del comité, Carl David af Wirsén, lo vetó por sus vistas políticas y religiosas: Tolstoy, anarquista cristiano que reescribió el Nuevo Testamento y abogó por la abolición de la propiedad, no encajaba en la «tendencia idealista» de Nobel. Wirsén, un conservador, lo tachó de «místico-racionalista» que negaba el derecho a la autodefensa.

Tolstoy, que vivió una década tras el primer Nobel, se alegró del rechazo: «Me salvó de lidiar con el dinero, fuente de todo mal», dijo. Pero el snub generó escándalo; un diario sueco lo llamó «injusticia de aficionados literarios». Bold Business lo mencionó entre los «10 que debieron ganar», destacando cómo el comité priorizó conformidad sobre genialidad.

Audiencias virtuales: en la Ciudad las multas podrán resolverse por videollamada

Rosalind Franklin: la arquitecta del ADN, muerta antes de la gloria

Rosalind Franklin (1920-1958), la cristalógrafa británica cuya «Fotografía 51» —imagen de rayos X del ADN— fue clave para el modelo de doble hélice, murió de cáncer ovárico a los 37, cuatro años antes del Nobel de Fisiología o Medicina de 1962, otorgado a Watson, Crick y Wilkins. Expertos argumentan que, incluso viva, el sexismo la habría excluido: Watson la ridiculizó en The Double Helix como «Rosy, la arpía», y Wilkins compartió su data sin permiso.

El comité, que limitaba premios a tres vivos (regla vigente antes de 1974), ignoró su rol; Franklin publicó en la revista científica Nature en 1953, pero sin crédito inicial. La National Geographic (2021) la ubicó entre «mujeres robadas por sexismo», junto a Meitner. Su colega Aaron Klug ganó en 1982 por trabajo continuado.

Nikola Tesla: el visionario eléctrico, traicionado por rivalidades

Nikola Tesla (1856-1943), inventor serbio-estadounidense del motor de corriente alterna y la bobina Tesla, fue rumorado co-ganador del Nobel de Física 1915 con Edison, pero el premio fue para los Bragg. The Franklin Institute explica que Tesla rechazó compartirlo, odiando a Edison por su «guerra de corrientes».

Nominado implícitamente por avances en electromagnetismo, Tesla perdió por su excentricidad: exageraciones, mala gestión de relaciones y pobreza final lo marginaron. Algunos lo mencionan entre los «científicos snubeados», culpando rivalidades; su anterioridad en radio (robada por Marconi, Nobel 1909) agrava la injusticia.

ds / bgd